白磁の肖像

~作品の題名を考えてくださったじゃらし様へ 心より感謝を込めて~

※ご注意

この小説は筆者のオリジナルのファンタジー世界を舞台にしています。

現実に存在する機器などを別の固有名詞で表現したり、実在する国に似た実在しない国や歴史が当たり前のように出てきますが、全てフィクションです。

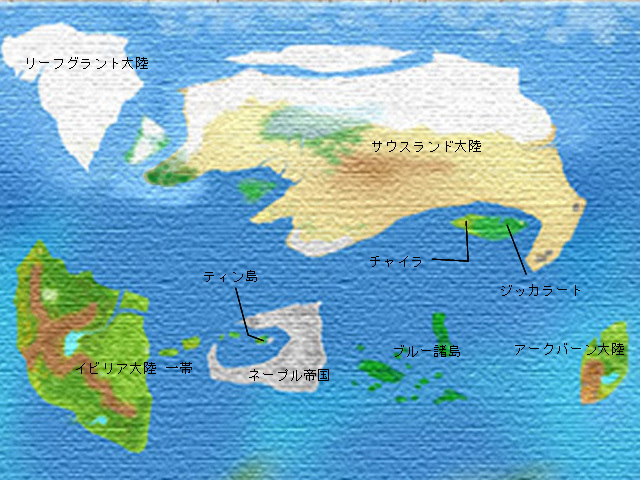

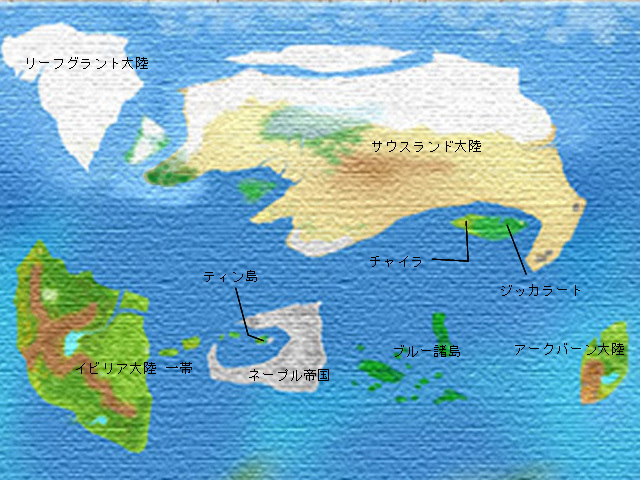

舞台のファンタジー世界に関しましては、インターネット上の「R⇔R取説」で簡単ではありますが触れております

世界地図

第一話

幼い頃、母に連れられて祖母の実家へ行ったことがある。車で二十分程の距離にあるものの、ぎりぎり離合ができるかどうかの細い田舎道を進む。

目印は右手に見える小さな祠。そこから道を挟んで斜め向かいの古い家が祖母の実家だ。

祖母の実家の周辺は現在では世代が変わって建て直されている家もあるけれど、今でも農具や野菜を軒先にぶら下げている農家や、

手入れの行き届いた田畑が多い。

昔、この一帯は小さな村落だったそうだ。曾祖父はそこで村長を務めていたらしく、祖母が誇らしげに話しているのを何度か聞いたことがある。

私が生まれた時には既に亡くなっていた曾祖父・久住重道は、農家の生まれであったが川の麓にある工場で働きながら夜間の高等学校に通って勉学に励み、

他の国に渡ったこともあったらしい。

そして国の発展に貢献する為、他の国で学んだ技術を惜しげもなく周りの人々に広めたり、自分と同じように学問に励む若者を援助して都会へ送り出していたそうだ。

そんな曾祖父のコレクションであった芸術品や外国の本の装丁は、幼かった私の目にはとても珍しく美しいものに映った。

古い家だったけれど、その部屋だけは別世界の宝物庫のようだったのだ。

その中でも特に印象的だったのは白磁の少女の像だった。

繊細な作りで、艶めいた質感の瞳が物言いたげに曾祖父の机の方を向いていたのを覚えている。

しかしながら訪問する機会が徐々に減り、行き来が途絶えて十数年が過ぎる頃には完全にその家のことは忘れてしまっていた。

それでも思い返すことになったのは、祖母の実家の後継が居なくなった為に一時的に私が管理を任されることになったからだ。

こう言ってしまうと曾祖父の家系が既に断絶してしまったように思われるかもしれないのでもっと詳しく言うと、曾祖父の子どもは祖母を入れて4人。

その内息子3人は夭折し、孫たちも私の父を除くと現在73歳の重雄一人を残し皆亡くなっている。

あの家に独りで住んでいた重雄の母親の澄恵も若年性認知症の症状が出た十年前から特別養護老人ホームに入所しており、去年の暮れに亡くなった。

重雄には子もおらず遠方に家を建てており、こちらにはもう戻ってくることもないということで曾祖父の血を引く私が管理を任されたのだった。

それでも私の父親ではなく、24歳である私が管理を任されたのには理由がある。

私の祖母は88歳で健在であるし60代の健康な両親もいるのだが、私は一ヶ月前に仕事が原因で心身に不調をきたして退職したばかりであった。

その為、無職で気ばかり焦るのにどうしても無気力で動けない私を心配した両親が、私にできそうな仕事としてあの家の管理を任せたのだ。

子どもの頃の思い出を辿りながら心身を癒して行けば良い――そんなことを半ば使命的に考えながら、私が約20年ぶりにあの家を訪れると、

元々古い家ではあったが重雄の母親が入所してからの約十年間管理者を失っていた為に家は更に酷く傷んでいて、廊下や部屋の床は雨漏りによる侵食が始まっていた。

雨漏りによる腐食により穴が空いて一部陥没した屋根の隙間から侵入した風や小石やらのせいで宝物庫のようだった書斎に置かれていたコレクションを飾るガラスケースもうち割れ、

赤色であったのだろうカーペットは色褪せ砂のように風化し、剥き出しになった床にはいくつか穴が空いている。

ただ、かつてガラスケースに入っていた曾祖父のコレクションは殆どが失われていたので壊れたり汚れたりした姿を見ずに済んだ。

恐らく彼の息子や孫たちがずっと昔に譲り受けたり処分したりしていたのだろう。

けれど不思議なことにあの白磁の少女の像だけは依然と佇んでいたのだった。土埃で随分と様相が変わってしまっているが。

なぜこの像だけ引き取り手がいなかったのだろう。名のある作者の作品ではないかもしれないが、私の記憶の中の像は灯の下ではぴかぴかと光り、

暗い部屋でも薄らと発光しているかのような艶めきがあり美しかった。

少女の顔はあどけなく唇がぷっくりとしたところが愛らしくて親しみを覚える可愛らしさであったし、行儀良く手を前に重ねている直立の姿は素朴なのに凜として見えた。

たとえブランド品でなくても魅力的な美術品だったように思えたが。

そんな白磁の像を毎回掃除の最後に丁寧に拭き上げることが最近の私の楽しみでもあった。

前回の訪問から約一ヶ月後、私は管理しているあの家を訪れる。重雄やその妻はあちらこちら痛んでいるこの家を修繕する予定はないようであるし、

私の両親もそのつもりはないらしい。なので手を入れることはないけれど、訪れた時はできるだけ窓を開けて換気し、埃を払っている。

完全にこの家を解体するのは重雄が死んでからでいいと聞いている。

一応、重雄はそのくらいのお金は用意してくれているそうなので彼の言うとおりにするつもりだ。

自分が子ども時代に過ごした家を崩したくないという気持ちはよく分かる。

自分が生きている間だけでも存在して欲しい、たとえ自分が生きて戻ることはなくても。

飛び石の上を飛び跳ねながら見慣れた玄関の引き戸を開けて「ただいま」と言って母親の姿を探す子ども時代の自分の姿を重雄も折に触れて思い出しているに違いない。

まだ20代の私でも、家を離れて大学の麓で過ごしていた時に実家を思い出すことがあったものだ。

もし戻りたいと思った時に実家が更地になっていたら……あまりにも悲しすぎる。

思い出も年齢を重ねるうちに記憶から薄れていくのに、思い出の品も失ってしまうのは本当につらいことだ。

そう思うと私は崩れかけたこの家をあまり邪険にはできない。

――もう主がいなくなって久しい居間のこたつ。

私が子どもの頃、澄恵がそこで編み物をしていたのを思い出す。私の祖母から見ると兄の嫁だったので祖母は「お義姉さん」と呼んでいたっけ。

遊びに行くと澄恵は大抵編み物をしているか、庭になっている蜜柑や柿を私の為に捥いでくれていた。

笑い皺が素敵な優しい人で、畑仕事と編み物をして過ごす時間が長いせいか立ち上がってもやや前傾姿勢だった。

けれど元々背が高かったのだろう、背中が丸まっても身長が160センチメートルの母と同じくらいの身長だったように見えた。

澄恵の寝室は施設に入った時に重雄の妻が片付けてくれていて何も残っていなかった。

布団やマットレスを取り去ったベッドの木枠だけが部屋の隅に残っている。

私は窓を開けて収納用の襖も開け広げて風を通す。掃除はまだだ。一度、全ての部屋の開けられる扉や窓を全て開けてから庭へ行く。

庭は昔は小さな畑が二畝くらいあった記憶があるが、現在は何もない。

近隣住民に不快な思いをさせる可能性があるので庭だけは重雄の許可を得て数ヶ月に一度、自治体が運営しているシルバー人材センターに頼んで草を刈ってもらったり

垣根や植木を切ってもらったりして管理しているので荒れてはいないが、それでも逞しいもので除草剤を使わない限り草は生えてくる。

家ももっと早く管理を任せてくれていたらあそこまで荒れなかったのに、と横目で家を見ながら私は自分でできる範囲の草取りに専念する。

「わっ、――危なかった」

最後に例の少女の置物を水拭きしに曾祖父の書斎へやってきた私は、床の柔らかくなった部分に足を踏み入れてしまい、慌てて体勢を整える。

踏み抜かなくて良かった、と胸をなで下ろしながら私は少女の置物のところへいつも以上に慎重に向かった。

未だに動揺していたのか、普段は置物を落とすのを防ぐ為に持ち上げずに拭くのに何故か今日は無意識に持ち上げてしまっていた。

今まで握ったことのない少女の下半身は華奢な作りをしていて、あまり強引に布を入れて拭こうとしたら割れてしまうのではないかと恐ろしく思えるほどだ。

なので、いつもそっと拭く程度なのもありスカートの中の構造は未知の部分である。

それなのに一度持ち上げてしまった今日は不思議と未知の部分に指を入れてみようという気になっていた。

中に虫がいたり虫の死骸があったらどうしよう、などという考えも過ったが、こんな場所にずっと放置されていたら既に干からびているだろう、

干からびた死体なら気持ちは悪いが怖くはない、なんて一人問答をしながら私は少女を下から見上げるように持ち上げて光が当たる位置に移動し、中身を見てみることにする。

少女のスカートの内部は薄暗く全体的に膜が張ったように埃を被っている。

流石に見えない部分までは丁寧に作ってはいなかったものの少女は短い丈のドロワーズを着用していた。

「ごめんね、こんなところまで見ちゃって」と少女に申し訳ない気持ちになりながらもっと奥の方を注視すると、

スカートの内側上部に沿わせるように何か金属のようなものが引っかけられていた。

慎重にスカートの中に手を入れて人差し指を伸ばす。ちょっとやそっとじゃ動かないように細い溝にはめ込む加工がされている。

指一本だけでは取ることは難しそうだ。

そこで私は先の細い針金などがないか辺りを探索することにする。気力が衰えた現在の私には珍しく胸の高鳴りを感じた。

早くあれが何なのか確かめたい、と気が逸る自分に思わず笑みが零れる。

使えるものは何もない家なので針金も見つけ出すことは難しかった。諦めて帰ろうか、と思った矢先に玄関の隣にある物置の戸に鍵代わりに針金を使っていたことを思い出す。

あの木製の扉は何かで固定していないとすぐに開いてしまって風が吹くたびにバタンバタンと音を立てる為に鍵がついていたのだけれど、

その鍵も錆び付いて壊れたので応急処置として針金で両開きの戸についた取っ手同士を結びつけていた。

「どこの鍵だろう」

私は光に鍵をかざしてみる。

倉庫の戸から拝借した針金を使ってなんとかスカート内の何かを取り出してみると、それは全長2センチメートルほどの小さな鍵だった。

昔ながらの南京錠についているような丸い部分とぎざぎざの部分がある銀色の鍵。

この家にこんな鍵を使う金庫のようなものがあっただろうか、と私は頭を捻る。

こんな場所に隠すように入れていたということはやはり大事な何かを入れたものがどこかにあるのだろう。

貸金庫の鍵なんかだと亡くなった際に家族に連絡がくるだろうし、この家に隠し場所があると見ていいとは思うが。

私は曾祖父の机を見てみることにした。彼の木製の机は時間が経った今でも朽ちることなくどっしりと佇んでいる。

但し四つある引き出しにはどれも鍵はついていない。

念の為に私は引き出しを全て調べてみることにした。一番使用頻度が高そうな手前の横長の引き出しを開けてそっと取り外す。

中身は鉛筆や付箋、散らばった錆びたクリップしか入っていない。机の奥を覗き込んでみても隠し扉のようなものはなさそうだ。

よし次、と私はその隣の引き出しを上から順に取り出していく。上から三段目までには使用期限が切れて茶色い染みができた保険証や市から郵送された健診の通知書、

茶色くなってしまった領収書、張り付いたメモ帳などが入っていた。もうこんな書類も捨てて良いんだろうなと思いながら引き出しを抜き取りそっと床に置いた。

いつもこんな風にちょっとした小物や壊れた物があっても殆ど関わりを持っていなかった曾孫という微妙な関係の自分が処分するのは憚られて手をつけずに上辺の掃除だけしている。

必要なら重雄がそのことを頼んでくるだろうし、と思いながら。その割にはこの鍵についてやけに興味を持ちすぎな自分がいるのだけれども。

最後に一番下の段の大きな引き出しを開けてみる。そこには古びたアルバムが数冊横倒しで入っていたが、中身は所々写真が抜かれている。

恐らく子どもたちが家を出て自立する際や曾祖父が亡くなった後に気になる写真を持ち出してそのまま手元に置いているのだろうなと、私は空白になったページに思いを馳せる。

残っている写真は曾祖父一人が写ったものばかりだ。祖母と同じえらの張った輪郭をしている。背はそこまで高くない。

以前、話に聞いた工場で働いていた頃のものなのか、作業着を着てタオルを首に巻いた彼が同じ装いの仲間たちと並んで写っている写真もあった。

窓の外をちらりと見てアルバムを元に戻す。もうすぐ3時になる。5月になって日が長くなってきたけれど、日が陰ると肌寒くなるので日が出ている内に帰りたい。

私は少し急ぎながら引き出しを取り外した。

ここまで何の手応えも手がかりもないので諦めの気持ちを抱きながら最後の引き出しの奥を覗き込んでみる。

やはり特に何かがある様子はない。

別の場所か、それとも家でない他の所にあるのか、はたまたただのガラクタか。

などと残念に思いながら引き出しを元に戻そうと手をかけた時、ふと引き出しの形に違和感を覚えた。

取り出した引き出しを外側から眺めると、A4サイズが横向きに、高さはB5サイズが縦に入る大きさに見える。

けれどB5のアルバムを立てたまま引き出しを閉じようとすると引っかかる。

私はすかさずアルバムを全て取り出し、引き出しの内側や側面を見る。しかしながらそこには何もない。

では、と引き出しを慎重に裏返し逆さまに置く。するとカタカタという音が漏れた。間違いない、きっとここに秘密がある。

「あった……」

引き出しの底には小さな鍵穴があった。右端に鍵穴があるけれど手前に引いて開ける扉なのだろうか。

緊張しながら少女の像から見つかった鍵を宛てがい、入れてみた。小さな鍵は鍵穴にすっと入る。

大きさはぴったりだ。

そのまま左に回してみるとカチャリと小さな音が鳴る。扉の取っ手が見当たらないのでキャスターを持って開くように引いてみた。

そのやり方は正しかったようで引き出しの底板が扉のように開く。

小さな隠しスペースの中にあったのは、先の尖った貝殻と古びた手帳、そして一番底に色褪せた写真。

「さっきの工場の写真よりも若い時みたい」

曾祖父と思われる青年の入り口に立ったばかりの男性と映っているのは、前髪を真ん中で分けた長いウエーブヘアの可愛らしい女の子だった。

当時の曾祖父よりも五歳以上は若そうだ。背景は海だろうか。砂浜のようなところにリラックスした表情の二人が腰を下ろしている。

兄妹のようにも見えるし、親同士に決められた許嫁、なんて言われてもまあ頷ける。

そんな風に考えたのは、曾祖父がこんな所に隠したのだからただの友人ではなさそうだ、と思ったからだった。

こんな隠し場所を作ったり、置物のスカートの中にひっそりと鍵を隠したり。

彼しか知らない秘密の隠し場所にあったこの写真は、彼にとって誰にも触れさせたくない大切なものなのだと考えた。

私はふと思い立って棚の上に置いてあった少女の置物に視線を向ける。そして「あっ」と声を上げた。

「写真の子に似ている……。もしかして、あの女の子に似ているからひいおじいちゃんはこの置物を買ったのかな」

私は写真を持って置物の傍へ行った。前髪の分け目の具合や豊かな唇に写真の少女の面影を感じる。

写真を見た私でさえそうなのだから、実際の彼女を知っている祖父はもっと似ていると思ったかもしれない。

それで店頭で見つけて思わず手に取ってしまったのかも。もしくは彼女そっくりに作らせたものなのか。

私は置物と写真を持ち、机の傍へ戻る。そして再び隠し引き出しの前で腰を下ろして引き出しの中を見つめた。

白い貝殻は少女との思い出の品なのかもしれない。そしてこの手帳は――

勝手に読んで良いものか迷ったが、私は手帳に目を通してみることにした。もし、大切なことが書かれていたら重雄に連絡を取ろう、と考えて。

次のページに進む メニューに戻る